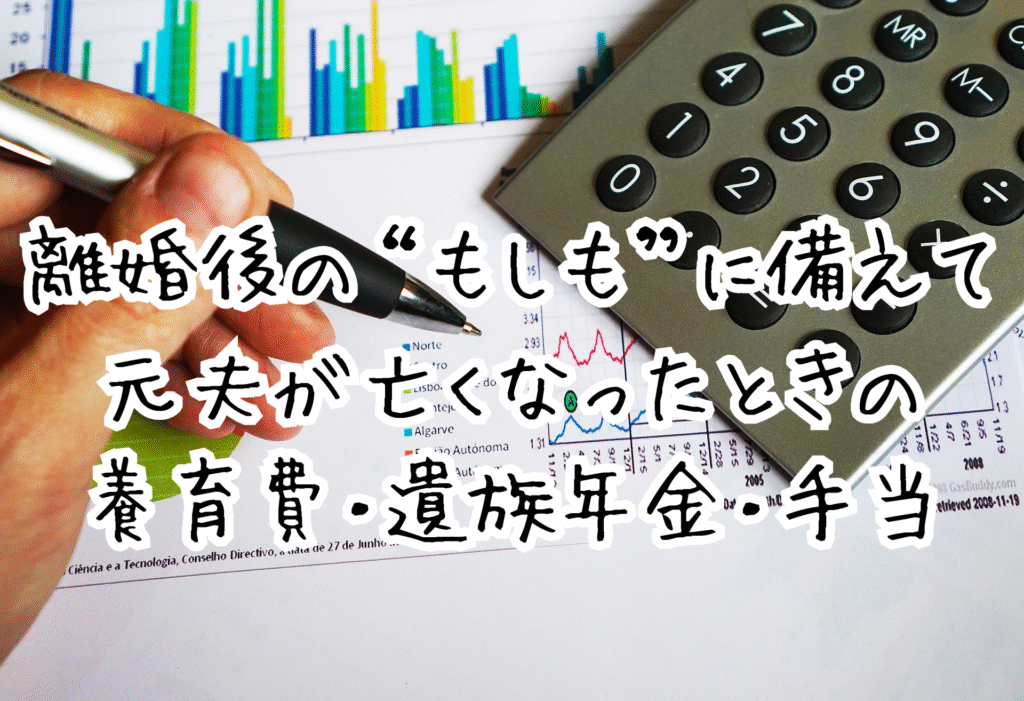

離婚後、子どものために支払われている「養育費」。

子どもたちの生活のためにも、公正証書に残して毎月必ず貰えるようにしています。

けれど万が一、子どもが小さいうちに元夫が養育費を支払えなくなったらどうしようと心配になり、いろいろと調べました。

今回は中でも、元夫が死亡した場合についてのお話です。

元夫が亡くなった場合、養育費はどうなる?

養育費を支払っていた元夫が亡くなった場合、原則として打ち切りになります。

養育費は「生きている親の収入や生活力」に基づく義務なので、亡くなった時点でその人の収入がなくなり、法律上の扶養義務も消滅するのです。

つまり、「これから先の分」は請求できません。

未払い分は請求可能

亡くなる前までに未払いになっていた養育費がある場合には、その分を相続人に請求できることがあります。

相続人とは、亡くなった元夫の親や、再婚していれば現在の配偶者などです。

支払い義務そのものはなくなっても、「すでに発生していた未払い分」は遺産の中から請求可能となるのです。

しかし、請求時にトラブルになることも考えられます。

余計なトラブルは抱えたくないので、日々しっかり払われるようにしておくことが重要です。

元夫の遺族年金は受け取れる?

養育費が貰えなくなると、次に気になるのが「遺族年金」です。

「遺族年金」は亡くなった人が年金に加入していた場合に、その家族に支給される制度です。

なので、離婚した時点で家族ではなくなっている配偶者はもらうことができません。

しかし、元夫が生前、国民年金や厚生年金に加入していた場合、子どもは条件を満たせば「遺族年金」を受け取ることができます。

しかし、遺族年金にはもらえる優先順位があり、年金の種類によっても変わってきます。

▪ 遺族基礎年金(国民年金)

元配偶者自身(私)は法律上の配偶者ではないため、受給資格はありません。

対象は「18歳到達年度の末日まで(=高校卒業まで)」の子どもです。

(実際の受け取り名義は、子どもを養育している親です。)

金額は子ども1人でおよそ月6万9千円前後、2人目以降は少しずつ加算されます。

優先順位は

- 子のいる配偶者(=子どもを養育している親)

- 子ども本人

つまり、離婚していても「子どもを育てている元妻」が第1順位になります。

しかし亡くなった元夫がすでに再婚し、再婚相手と元配偶者の双方との間に子どもがいる場合は、子のある配偶者が子より優先されるため、再婚相手に優先的に支給されます。

このときには、再婚相手への支給が停止されない限り、元配偶者の子ども(私の子)は遺族基礎年金を受給できません。

▪ 遺族厚生年金(厚生年金)

元夫が会社員などで厚生年金に加入していた場合は、上記に加えて遺族厚生年金も受け取れます。

これは夫の働き方や収入によって金額が変わり、老齢厚生年金の約4分の3が目安です。

遺族厚生年金の支給順位はこちら。

- 子のある配偶者

- 子

- 子のない配偶者

- 父母

- 孫

- 祖父母

離婚していても子どもが元夫の子であることに変わりないため、子どもは正当に受け取る権利があります。

なので、再婚相手には子どもがいない場合では子が優先的に支給されます。

しかし、再婚相手との間に子どもがいる場合は、再婚相手に支給されます。

また、子どもがいない場合の優先順位は、配偶者(再婚相手)→父母→孫→祖父母となり、再婚していなかったとしても次に優先されるのは父母なので、離婚した元配偶者(私)には受給資格がありません。

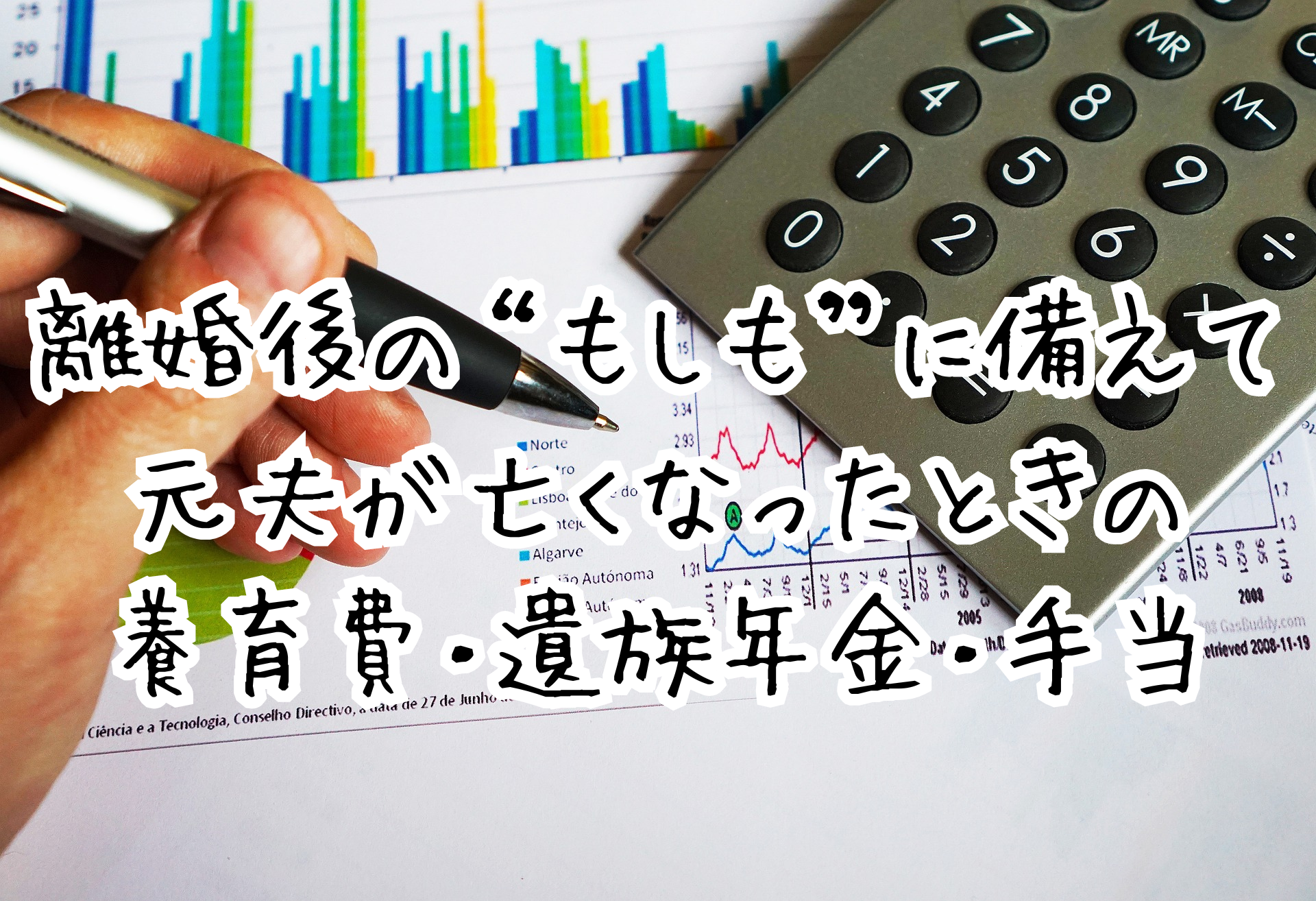

養育費の代わりになるお金・手当のまとめ

このように、離婚した相手が死亡した場合、養育費は止まってしまいます。

しかし元夫の死亡によって養育費が途絶えても、頼れる制度はいくつかあります。

ここでは代表的な3つをまとめます。

① 遺族年金

上で述べたとおり、子どもに支給される年金。

生活の基本支援として最も大きな柱になります。

② 生命保険

もし元夫が生命保険に加入していて、子どもを受取人に指定していた場合、その保険金を養育費の代わりに活用できます。

ただし、元夫が保険を解約していたり、受取人を変更していた場合は受け取れません。

③ 児童扶養手当などの公的支援

離婚後・片親家庭であれば、もともと受け取っている方も多い「児童扶養手当」。

元夫の死亡後も継続して支給されますし、状況によって増額されるケースもあります。

また、自治体によっては医療費助成や就学援助などの制度も利用可能です。

離婚後にできる「もしもへの備え」チェックリスト

実際に元夫が亡くなってから慌てないために、今のうちに確認しておきたいことがあります。

・養育費の取り決め内容を、公正証書や調停調書で明文化

・元夫の勤務先・年金加入状況・保険の有無を、ざっくりでも把握しておく

・未払いが出たときのために、支払い記録(振込履歴など)を保存しておく

・万が一のとき、どこに相談すればよいか(年金事務所・自治体の福祉課など)をメモしておく

こうした備えは、「もしも」が起きたときに心を支えてくれる“安心材料”になります。

おわりに

離婚後の生活は、想像以上にやることが多くて、先のことまで考える余裕はなかなかありません。

でも、元夫の死亡という“もしも”は、決して他人事ではない現実です。

私自身、「そのときどうなるのか」を知っておくだけで、少し気持ちが落ち着きました。

養育費が止まるのはつらいけれど、代わりに支えてくれる制度はあります。

不安なときは、年金事務所や自治体の窓口に遠慮なく相談することも大切です。

「知っておくこと」こそ、子どもと自分を守る最初の一歩。

不安要素を潰して、安心して生活できるようにしましょう。